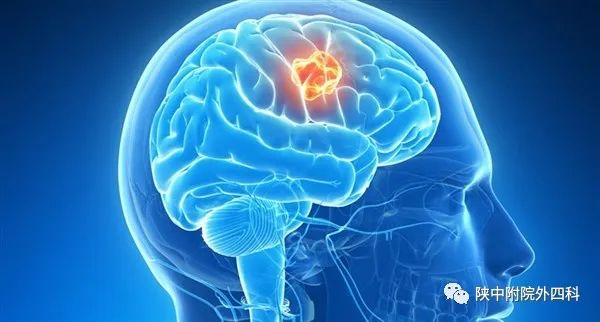

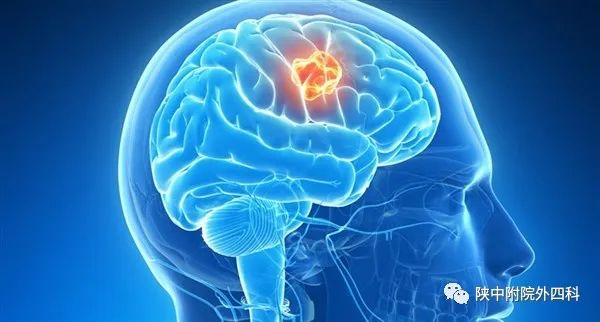

脑胶质瘤(脑胶质细胞瘤)约占颅内肿瘤的46%,在1996年第三届(悉尼)国际肿瘤控制大会总结的资料中统计,脑胶质瘤的发病率为3~10/10万,占全身恶性肿瘤的1%~3%,手术加放化疗的平均生存期仅为8~11个月。脑肿瘤中胶质细胞瘤发病率最高,综合发病年龄高峰在30-40岁,或10-20岁。大脑半球发生的胶质瘤约占全部胶质瘤的51.4%,以星形细胞瘤为最多,其次是胶质细胞瘤和少枝胶质细胞瘤,脑室系统也是胶质瘤较多的发生部位,占胶质瘤总数的23 .9%,小脑胶质瘤占胶质瘤总数的13%,主要为星形细胞瘤。

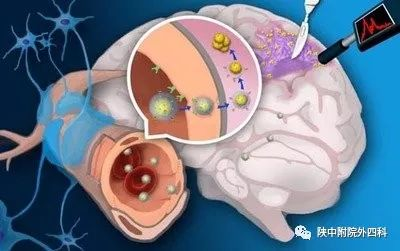

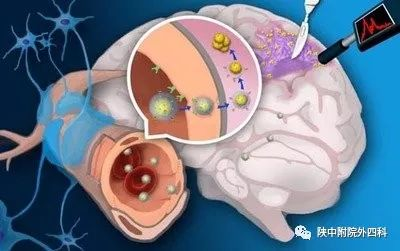

那么,当患者的颅内发现了一个病变,考虑它可能是一个胶质瘤,我们是选择手术还是选择等待? 首先,手术的目的主要有两个: 第一是明确病理性质。我们只有拿到肿瘤的组织,才能做病理来明确诊断。现在的胶质瘤病理是由两部分组成:组织病理和分子病理。组织病理可以明确病变是不是胶质瘤、它的级别是几级、恶性程度的高低。分子病理可以明确肿瘤是属于哪种亚型、是星形胶质细胞瘤还是少突胶质细胞瘤还是其他类型。近年来,分子病理被引入了肿瘤的病理诊断当中, 可以帮助我们进一步明确肿瘤的分型,还可以帮助我们评估预后,指导制定化疗及靶向治疗方案等等。如果我们不知道病理性质,那么我们就不知道这个病变是不是胶质瘤,如果是胶质瘤的话是哪个级别,哪种亚型,这和以后治疗方案的确定都息息相关。不知道病变的病理性质,假如病变是炎症或者是其他良性病变等情况,盲目的制定放疗和化疗等方案,有时候会给患者带来不可估量的不良后果。

第二个目的就是尽可能在安全的前提下最大限度的切除肿瘤。胶质瘤的不同级别和不同亚型对放疗和化疗的反应都是不同的。但总体来说,目前的治疗方案包括:放疗化疗、靶向治疗、免疫治疗等等。对胶质瘤来说,都可能有一定的效果,但是大多数都达不到治愈。除了少突胶质细胞瘤化疗和放疗的敏感性好一些外,其他类型的胶质瘤都对化疗和放疗敏感性有限,有的略好一些,有的很差,所以说肿瘤越小,放化疗的负担就会越小,能达到的效果就会越好。

胶质瘤一般都是弥漫浸润性生长,多数范围都很大并且弥散,除了少数体积小的且位于非功能区的胶质瘤可以切干净外,大多数的胶质瘤是达不到细胞层面的全切的。我们经常给病人打个比方,胶质瘤就像大树的根一样,我们能切掉的只是大树的主根,小的扎到泥土里的以及到达远处的根须都切除干净是非常困难的,因为我们脑组织有很多重要的功能区,比如运动及语言等等,这些功能区受影响后会带来很大功能障碍,严重影响以后的生活质量,所以不可能做到无限制的扩大的切除。我们很难做到把一个胶质瘤切除得非常干净,连一个肿瘤细胞也不剩。

人体所能承受的放疗和化疗药物的剂量是有限的,那么在有限的放化疗的剂量范围内,肿瘤切除越多,剩下的肿瘤细胞越少,那么给放疗和化疗留下的负荷就越小,放化疗的效果也会越好。这就是为什么,我们的手术原则是在安全的范围内,保留患者重要功能的前提下最大限度的切除肿瘤。等待观察有时候是一种选择。有些病变较小,而且四不像,影像上不典型,可以在一定时间内观察。然而胶质瘤一般不会停止生长,都在逐渐长大,有的生长较快,有的生长较慢,且生长慢的肿瘤在生长过程中可能恶性转化,突然加快生长,几个月就长的很大,累及到了功能区,最后即使是手术可能也达不到好的效果。所以等待观察要慎重,有时候可能会错过最佳的手术时机。有些肿瘤位置较深,切除肿瘤会带来很大的风险和不良后果,或者是肿瘤的范围特别广泛,只能切除一小部分等等情况,不过只要患者条件允许,我们也尽量建议患者做穿刺活检或开放活检,拿到肿瘤组织后,明确病理性质,再进行下一步针对性的治疗。