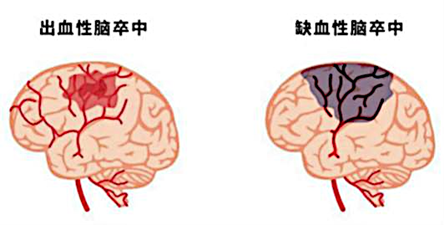

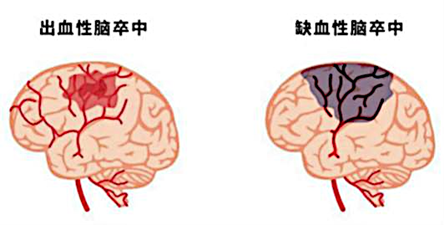

日常生活中,老百姓口中常说的“中风”,即脑卒中,属于脑血管病。一般来讲,脑卒中分为缺血性卒中和出血性卒中,根据《全国第三次死因回顾抽样调查报告》,脑血管病目前已跃升为国民死亡原因之首,其中脑卒中是单病种致残率最高的疾病。但对脑卒中的危险因素进行积极有效的干预,可以明显降低脑卒中发病率。所以今天我们主要聊聊关于脑卒中的那些事!

脑卒中有哪些危险因素?

不可干预因素:年龄、性别、种族、遗传因素等;

可干预因素:高血压、血糖异常、血脂异常、心脏病、无症状性颈动脉粥样硬化、生活方式等;

危险1 高血压 高血压是指在未使用抗高血压药物的情况下,非同日3次测量诊室血压,收缩压≥140mmHg和/或舒张压≥90mmHg。家庭血压监测的高血压为≥135/85mmHg。建议35岁以上者每年应至少测量血压1次。有高血压和/或脑卒中家族史的患者应增加血压测量次数。高血压患者应每月测量1次血压,以调整服药剂量。

危险2 血糖异常 糖尿病患者缺血性脑卒中发病年龄更低,且不同年龄段患者缺血性脑卒中的发病率均有增加。糖尿病的筛查建议从30~45岁之间开始,若未发现糖尿病建议其每3~5年复筛,高危人群及早进行筛查。

危险3 血脂异常 20岁以上的成年人至少每5年测量1次空腹血脂,40岁以上男性和绝经期后女性应每年进行血脂检查。对于缺血性心血管病及其高危人群,则应每3~6个月测定1次血脂。在满足每天必需营养需要的基础上控制总能量,控制体重、戒烟、限酒,坚持规律的中等强度代谢运动。

危险4 心脏病 相比非心源性脑卒中,心源性脑卒中患者入院时神经功能缺损症状更严重,且出院时及发病6个月后预后也更差。

危险5 无症状性颈动脉粥样硬化 无症状性颈动脉狭窄与缺血性脑卒中的发病风险呈正相关,颈动脉狭窄程度在 50%~99%的无症状患者,每年脑卒中风险为1.0%~3.4%,药物治疗可使其发生率降低至≤1%。

危险6 生活方式

吸烟 吸烟可使缺血性脑卒中的相对危险增加90%,使蛛网膜下腔出血的危险增加近2倍。同时,被动吸烟同样也是脑卒中的一个重要危险因素。

饮酒 饮酒者应减少饮酒量或戒酒。对于不饮酒者,建议保持不饮酒。最新的研究证据表明,即使是少量的酒精摄入也不能为心脑血管提供保护。

缺乏锻炼 建议健康成年人从事有氧运动,每周3~4次,每次持续约40分钟中等或以上强度的有氧运动。日常工作以静坐为主的人群每静坐1小时站起来活动几分钟。

肥胖 世界卫生组织针对亚洲人群推荐的BMI切点:<18.5kg/㎡为消瘦;18.5~22.9kg/㎡为正常;23.0~27.4kg/㎡为超重;≥27.5kg/㎡为肥胖。目前BMI增高和腹型肥胖均是脑卒中的独立危险因素。

膳食营养 每天饮食种类应多样化,同时降低钠摄入量及增加钾摄入量,有益于降低血压,从而降低脑卒中风险。推荐的食盐摄入量≤6g/d;每天总脂肪摄入量应小于总热量的30%;摄入新鲜蔬菜 400~500g、水果 200~400g;适量鱼、禽、蛋和瘦肉,平均摄入总量 120~200g;各种奶制品相当于液态300g;烹调植物油<25g;控制添加糖的摄入,每天<50g,最好<25g。

危险7 偏头痛 偏头痛可增加缺血性脑卒中风险,该风险在有先兆症状、高发作频率、育龄期(<45 岁女性)或口服避孕药的偏头痛人群中最为明显。

危险8 睡眠呼吸障碍 习惯性打鼾是缺血性脑卒中的独立危险因素。睡眠呼吸障碍可以增加脑卒中的发病率、复发率和致死率。

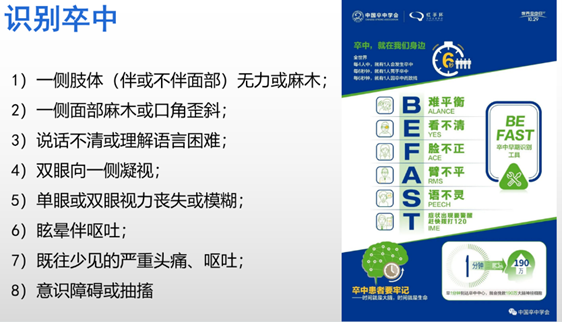

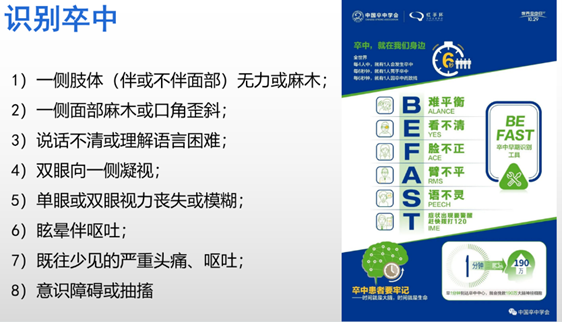

⚠️突然出现以下症状需警惕:

总之,首先我们要以预防为重,最大程度消除脑卒中可干预的危险因素。其次对于脑卒中的可疑症状,要保持敏感,切不可大意,一定以最快的速度到医院急救,以免造成不可挽回的后果。

参考资料:

1.中国脑卒中防治指导规范(2021年版)

部分图片来源于网络,如有侵权,请联系删除。